【雑談】選挙に行っても無意味? ──氷河期世代はなぜ報われなかったのか

こんにちは、カズゥです。

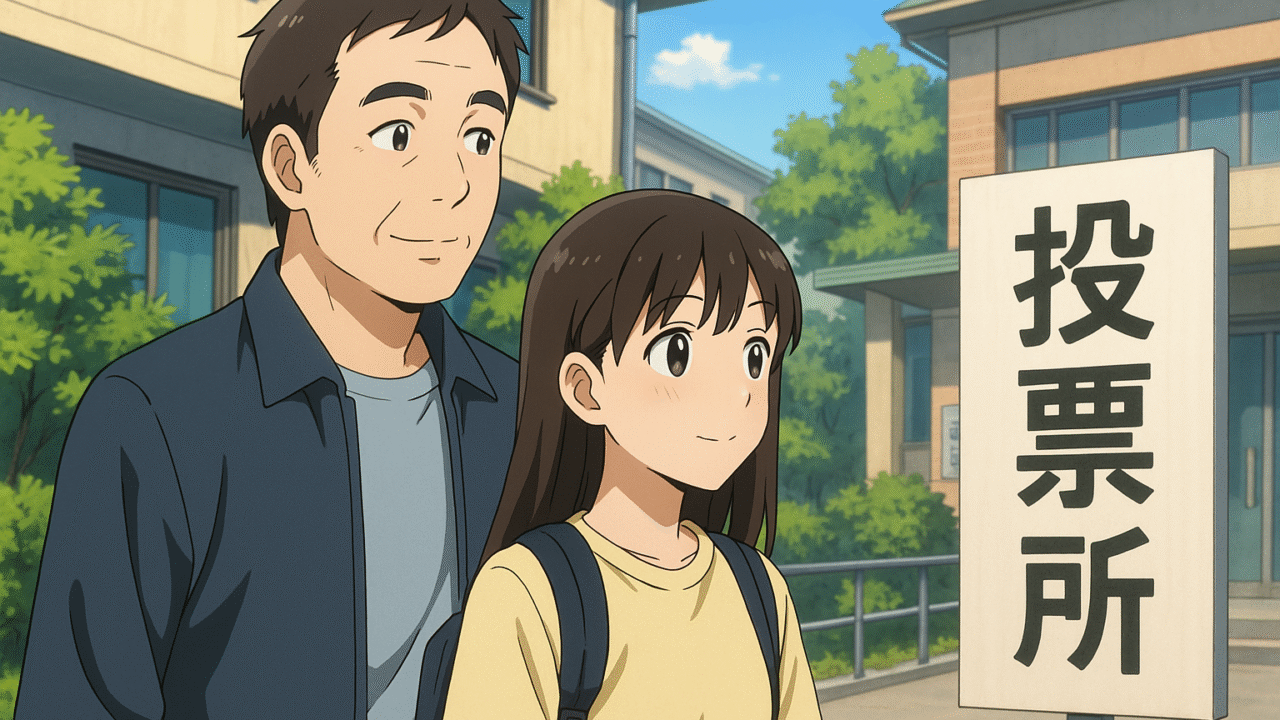

私は氷河期世代の一人ですが、ニート生活を送りながらも選挙にはほぼ欠かさず行っていました。一方で、周りの同世代の人たちからは「どうせ自分一人選挙に行かなくても世の中変わらない」という声をよく聞き、実際に選挙に行かない人が多かったです。私の知り合いのほとんどは選挙に行っていませんでした。

なぜ、みんながそんなことを言って選挙を棄権していたのだろう?と思い、ChatGPTのDeepResearchで調べてみました。

すると興味深いことがわかりました。私たち就職氷河期世代(1970年代前半~1980年代前半生まれ)が選挙権を得た頃に、日本の選挙制度に大きな変化があったのです。1994年に、それまでの「中選挙区制」から「小選挙区制」(小選挙区比例代表並立制)への移行が行われました。

これはどういうことかというと、それまでは一つの選挙区から複数の候補者(約4人)が当選できていたのに対し、小選挙区制では一人しか当選できなくなったのです。この変化が、ちょうど私たちが社会に出始める時期と重なっていました。

バブル崩壊後の不況で就職先が見つからず、将来への不安を抱える中で、この選挙制度の大きな変更は、私たち若者の政治参加にどのような影響を与えたのでしょうか。

今回は、この時期の氷河期世代の選択が、その後の人生にどんな影響を与えたのか、そして今の若い世代に何を伝えられるのか、一緒に考えてみたいと思います。

1. 氷河期世代が若い頃、20代投票率は20%台まで落ちた

2. 低投票率は「政策の後回し」を招き、苦境が長期化

3. 2025年の私たちが選挙で断ち切るべき“悪循環”とは

1. 氷河期世代の選挙参加率の推移

「20代の投票率、過去最低を記録」

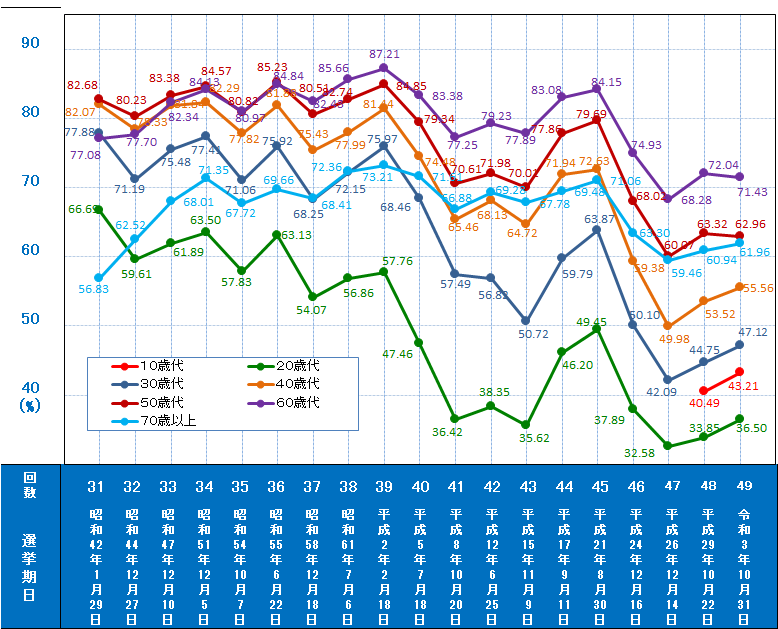

まず、データで見ていきましょう。明るい選挙推進協会の調査によると、衆議院議員総選挙における年代別投票率のグラフでは、20代の投票率(緑線)が他の年代より一貫して低い水準にあったことがわかります。特に注目すべきは、1990年代以降にその低下が顕著になったという点です。

(公益社団法人 明るい選挙推進協会より)

1993年の衆議院選挙を境に、20代の投票率は大きく落ち込みました。それ以降は半数以上の20代有権者が投票に行かない状態が続いたのです。この傾向は、バブル世代から就職氷河期世代にあたる層(1960年代後半~1970年代前半生まれ)で特に顕著でした。

「衝撃的な数字:投票率わずか20%台」

具体的な数字を見てみると、驚くべき実態が明らかになります。

- 1974年・1975年生まれの人々が20歳で初めて参加した1995年参院選での投票率は、わずか20~22%程度

- これは過去最低水準の記録

- 1971~1979年生まれの世代の20代前半の平均投票率も一貫して低迷

- 1980年代生まれの同年齢層よりも低い傾向さえ見られた

これは1960年以前に生まれた世代が20代だった頃、常に50%以上の高い投票率を示していたことと対照的です。氷河期世代が30代になった2000年代前半になっても、投票率は依然低迷していました。2000年衆院選で約56%、2003年衆院選で約50%に留まっていたのです。

これらのデータからわかるのは、就職氷河期世代の投票率が他の世代と比べて特に低い水準で推移してきたという事実です。でも、なぜそうなったのでしょうか?

2. 就職氷河期世代の経済的困難と政治参加への影響

「バブル崩壊後の厳しい現実」

氷河期世代が直面した経済的困難については、多くの方がご存知かもしれません。この世代(1993年~2004年頃に高校・大学を卒業)の就職期には、バブル崩壊後の不況が直撃しました。新卒採用の内定率や求人倍率は急低下しました。

特に1997年の金融危機(山一證券破綻など)の頃には、新卒求人が過去30年で最低水準にまで落ち込みました。多くの若者が正規の就職先を得られないまま社会に出ることになったのです。

「非正規雇用の急増」

その結果、私たち氷河期世代では非正規雇用からキャリアを始める人の割合が大きく増加しました。データによれば:

- バブル世代の大卒者の非正規雇用率:わずか約3%

- バブル世代の高卒者の非正規雇用率:8.7%

- 氷河期世代の非正規雇用率:10~20%台に跳ね上がった

つまり、前の世代に比べて圧倒的に多くの人が正社員になれず、派遣社員やパート・アルバイトとして社会人生活をスタートさせたのです。

さらに厳しいのは、その後も正規職に就けないまま中年期を迎えた人が多いという現実です。政府の推計によれば、2018年時点で約50万人もの氷河期世代が「不本意ながら非正規」で働いているといいます。低収入や不安定な雇用、結婚や家庭形成の遅れといった問題が、この世代に集中したのです。

「経済的困難が政治参加を妨げる」

では、こうした経済的困難は政治参加にどう影響したのでしょうか?

政治学者のヴァーバらの研究によると、安定した職や収入、時間などの「資源」を持ち、政治に関与する動機や周囲からの動員がある人ほど投票に行きやすいとされています。逆に言えば、十分な資源や動機を欠く人々は投票を棄権しがちなのです。

実際、若い層ほど政治参加に必要な経済的・社会的資源に恵まれない傾向があります。年齢とともに収入や人的ネットワークが充実するにつれて投票率が上昇することが確認されています。

就職氷河期世代はまさに社会人となった時期に不安定な雇用に置かれました。「政治どころではない」状況に追い込まれた人も多かったのではないでしょうか。生活の不安定さが、政治への関心を二の次にさせたのです。

その結果、政治への関心や「自分の投票で何かが変わる」という感覚(政治的有効性感覚)を持ちにくくなり、投票率の低下につながりました。実際、20代・30代の棄権理由として「選挙に関心がない」を挙げる割合は他の年代より高く、18~29歳では半数近くに達しているという調査結果もあります。

このように、経済的に弱い立場に置かれたこと自体が政治参加意欲を削ぐ一因となりました。そして、その低い政治参加がさらに自らの声を政治に届きにくくするという悪循環が、私たち氷河期世代には存在したのかもしれません。

3. 小選挙区制導入と政治参加意欲の変化

「1994年、選挙制度の大きな転換」

氷河期世代が20代だった1990年代後半は、日本の選挙制度自体にも大きな転換がありました。冒頭でも触れたように、1994年の公職選挙法改正により、衆議院選挙は中選挙区制から小選挙区制(小選挙区比例代表並立制)へと移行しました。

この制度変更は、私たち若者の政治参加意欲にどのような影響を与えたのでしょうか。結論から言えば、この変更は若者の政治参加意欲を削ぐ方向に働いた可能性が高いのです。

「死票の増加と無力感」

小選挙区制の最大の特徴は、1選挙区で当選できるのは得票トップの1名のみだということです。これにより「死票」(落選候補に投じられた票)が増えることになりました。

旧来の中選挙区制では:

- 一つの選挙区から複数人(3〜5人)が当選

- 支持候補がトップでなくとも当選する可能性あり

- 票が無駄になりにくい

小選挙区制では:

- 一つの選挙区から当選するのは1人だけ

- 自分の投票した候補が2位以下だと議席を得られない

- 少数派の意見が反映されにくい

この構造上、自分の1票が結果に結びつかないと感じる有権者が増え、「どうせ投票しても何も変わらない」という無力感を抱きやすくなりました。冒頭で私が紹介した友人たちの言葉「どうせ自分一人選挙に行かなくても世の中変わらない」は、まさにこの無力感を表しているように思います。

「二大政党制と政策の接近」

実際、1990年代後半以降の日本の政治では、自民党と民主党(当時)の二大政党制的な構図が強まりました。それに伴い、政党間の路線対立が相対的に縮小したと言われています。

選挙制度の研究によれば、小選挙区制の導入後は政党が勝利のため中道寄りに政策を収斂させる傾向が強まります。より多くの有権者に受け入れられるよう、極端な政策を避けるようになるのです。

その結果、有権者、特に政治的な知識や関心が高くない若年層にとって、主要政党間の違いが分かりづらくなりました。「どの党に入れても同じじゃないか」という印象が広がり、投票先を選ぶ動機付けが弱まった可能性があります。

蒲島郁夫・境家史郎の研究(2020年)は、政策の接近によって「どの政党に投票しても大差ない」と感じた若年層が投票を棄権する傾向を指摘しています。実際、前述のように20代の投票離れが顕著になったのは小選挙区制導入後の時期と重なります。これは偶然ではないでしょう。

「国際比較から見る小選挙区制と投票率」

さらに国際比較の観点からも興味深い事実があります。小選挙区制など非比例的な選挙制度は投票率を下げうることが知られているのです。

先進国を対象とした多くの研究では:

- 比例代表制の国ほど投票率が高い傾向

- その理由は「自分の票が議席配分に反映されやすいため有権者が自らの投票影響力を高く評価できる」こと

日本でも、小選挙区制への移行によって一票の扱いに対する有権者の実感が希薄化し、政治への無関心や不信感が広がりました。氷河期世代が20代だった当時、「自分たちが何をしても政治は変わらない」という空気が醸成されていったのです。これが、その世代の投票率低下に拍車をかけた要因の一つと考えられます。

4. 投票行動と氷河期世代の苦境の関係分析

「投票率の低さが政策に影響?」

これまでの調査結果を踏まえ、本題である「氷河期世代の苦境は選挙に行かなかったからか」という仮説について考えてみましょう。

結論からいえば、この仮説には一定の合理性が認められます。しかし、すべてを説明できるわけではありません。

まず、氷河期世代が他の世代に比べ顕著に投票率が低かったことはデータで裏付けられています。その結果として、政治家にとってこの世代は「票田」になりにくい層となり、政策的関心が向けられにくかった可能性は十分にあるのです。

実際、「有権者数が多く投票率も高い高齢者層の意見は政治に取り入れられやすい一方で、有権者が少なく投票率の低い若年層の声は届きにくい」という指摘は多くあります。

日本の選挙における世代間の「1票の格差」(影響力の偏り)は現実のものとなっています。ある分析では2014年衆院選時に65~69歳の有権者層が最も大きな政治的影響力を持っていたとされています。このことは見過ごせない事実です。

「若者向けの政策が後回しに」

氷河期世代が若かった頃、政治の議論は主に高齢者向けの年金・医療などに集中していました。一方で、若者の雇用対策や貧困問題は後回しにされがちでした。

その結果、就職氷河期の痛手を和らげる政策(例えば大規模な失業対策や再就職支援策)は不十分なまま放置されました。氷河期世代の困難が長期化したのはこうした政策の不在も一因だったのです。

「因果関係は双方向的」

しかし一方で、氷河期世代が苦境に陥った根本原因はバブル崩壊後の長期不況や労働市場の構造変化そのものであり、必ずしも彼ら自身の投票行動だけに起因するわけではありません。

投票率の低下それ自体も、前述したように経済的困難の結果生じた側面があります。つまり、「選挙に行かなかったから貧しくなった」のではなく、「貧しく(不安定で)なったから選挙に行かなかった」という逆の因果も大いに存在するのです。

政治と経済の因果関係は双方向的です。氷河期世代の場合、次のような悪循環が形成されていたと考えるのが妥当でしょう。

- 不遇な経済状況

- → 低い政治参加

- → 十分な政策支援が得られない

- → さらに経済状況が好転しない

「構造的問題の影響」

また、政治参加以外にも氷河期世代の不遇さを助長した要因があります。例えば、雇用制度の改革(派遣労働の拡大など)や企業の新卒一括採用慣行の硬直性など、構造的な問題によってこの世代は他の世代以上に不利益を被りました。

仮に当時この世代の投票率が高かったとしても、人口規模が比較的少ない若年層の力だけでこうした大きな流れを変えられたかは不透明です。実際、若年層の投票率低迷をもって直ちに政策偏重の原因と断じるのは根拠が薄いとの指摘もあります。

つまり、選挙に行きさえすれば自分たちの境遇が劇的に改善したとは言い切れません。構造的不況と制度要因がもたらした苦境であった側面も忘れてはなりません。

おわりに

「氷河期世代からの教訓」

この記事では、就職氷河期世代の低投票率と経済的苦境の関連を多角的に検証してきました。

私たち氷河期世代は若年期に著しく政治から疎遠となり、その声が政治に反映されにくかったことは事実です。これは結果的に、就職難や貧困といった問題が長年十分に救済されなかった一因となった可能性があります。

ChatGPT DeepResearchの結論としては、「投票率の低下それ自体も、経済的困難の結果生じた側面があります。つまり、『選挙に行かなかったから貧しくなった』のではなく、『貧しく(不安定で)なったから選挙に行かなかった』という逆の因果も大いに存在する」とのことでした。

「自分たちにもできたこと」

あえて苦言を呈するとすれば、確かにバブル崩壊後の不況という環境や、非正規という境遇は簡単には変えられないものでした。でも、選挙に行くという行動だけは、私たち氷河期世代にも変えることができたはずです。その選択をしなかったことは、やはり私たち自身の責任でもあったと思うのです。

「選挙に行かなかったから報われなかった」という仮説は一部真実を突いており、政治参加の重要性を示唆しています。しかし同時に、私たちの苦境を生んだ要因は景気低迷や制度設計にも根ざしており、投票行動だけですべてを説明することはできないことも分かりました。

「悪循環を断ち切るために」

重要なのは、過去の教訓を踏まえて政治と有権者の双方が悪循環を断ち切る努力をすることではないでしょうか。

政治家側は投票率の低い層にも目を向けた長期的な視点の政策を打ち出すべきです。有権者側も「1票では変わらない」と諦めず意思表示を続けることで、次世代以降は同じような苦境を生まない社会にしていくことが求められます。

私自身、ニート生活を送りながらも選挙には欠かさず行っていました。当時は「どうせ変わらない」と言われることも多かったですが、投票に行くことで自分の声を届ける努力をし続けることが大切だと思っています。今の若い世代には、投票という民主主義の基本的な権利を積極的に行使してほしいと願っています。

「選挙に行かなければ確実に何も変わらない」

「選挙に行っても何も変わらない」という声は今もありますが、確かに政治参加には時に無力感がつきまとうものです。この気持ちは、「宝くじは買っても当たらないから買わない」という考えに似ています。

確かに、一回の投票で社会が劇的に変わる確率は低いかもしれません。しかし、「宝くじは買わなければ絶対に当たらない」のと同じように、「選挙に行かなければ確実に何も変わらない」という事実も忘れないでほしいと思います。

たとえ当選確率が低くても宝くじを買う人がいるように、小さな可能性にかけて投票する価値はあるのです。そして、一人ひとりの小さな一票が、積み重なれば大きな変化を生み出す可能性があります。これは間違いない事実です。